日本、韓国(北朝鮮)、中国(香港・台湾)と、地理的に沢山の文化圏に囲まれていない日本人にとっては少し分かりにくい感覚かもしれないが、ヨーロッパは面積が小さいながらも、いくつもの言語が存在し、その言語系統も、中国における北京語・広東語・上海語・福建語(シナ・チベット語族)のように一つの語族とは限らない。

地位理的に極東に孤立している日本人にとっては実感しづらけれども、ヨーロッパは日本人が思っている以上に多様であり、それゆえ対立が絶えず続き、戦争が起き、今のEUになっていることをまず言っておく。

そういう意味もあり今後、独立する可能性の国はこれだけ多い。

「北海道や沖縄も?将来、独立、または吸収合併する可能性がある国リスト TOP15」

特に西ヨーロッパの国名は言えても、東ヨーロッパの国名をよく知らない人は多いのではないだろうか。

また今でこそロシアという国が一つの巨大な国家として認識されているが、この国家ができるまでに、モンゴル人の移動、そしてモンゴルに服従したこともあったモスクワ。

こういう歴史を知ると更に面白くなってくるのだ。

そしてこういう歴史はその国に存在する言語と、その言語系統を少し調べてみるだけでも知る手掛かりになる。

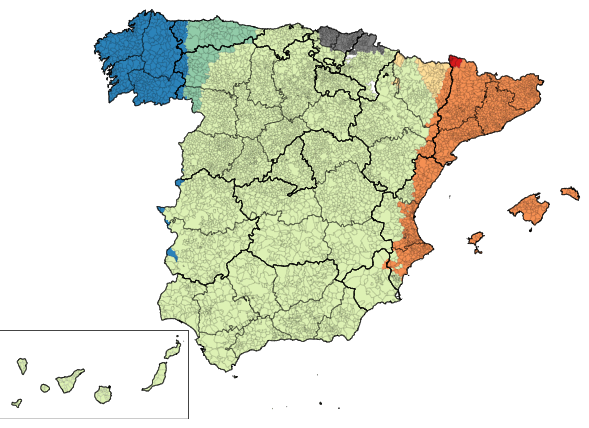

さて、この記事では、サムネイルにもなっている地図に表示されている「ヨーロッパ各国における少数派言語の中で一番使用されている言語」の実態から、その言語がなぜその国において一定のパワーを持っているのか。という部分を探りながら、民族の移動や、複雑な事情に繋げていきたいと思う。

①タタール語

この地図で一番大きく見えるタタール語。単にヨーロッパ・ロシア(ロシア全体の西側部分)の面積が他のヨーロッパの国々に比べて大きいからだ。

別にタタール語が物凄く使われているという意味ではないので注意。さて、ロシアには190前後の少数民族がいる。

その中には中華系、韓国系も入っているが、日本系というのはない。ロシアの少数民族の中でも、そのうち上位57位は以前紹介した。

ここで気づくのは意外にも、ロシア人の少数民族の多くが、日本人と同じような顔をしたモンゴロイド系であるという点である。

「ロシアの少数民族の人口順位 TOP57(イケメン、美女写真付き)」

つまりロシア語は、現在のウクライナ方面で生まれた言葉であって、モスクワ周辺には昔、モンゴロイド系の人たちも住んでいたし、モンゴル系に侵略され、モスクワ自体がモンゴル人に服従していた時代もある。

タタールの軛(くびき)とはまさにこの事で、これはタタール=モンゴル人によるロシア支配。という意味でロシアで使われる言葉である。

で、現在ロシアの少数民族で一番多いのはタタール人。ここからが少しややこしいのだけど、実はタタール人とは、朝鮮族、漢族などのように、先祖代々続いてきた民族という概念ではない。

ユダヤ教を信ずるものと言う意味でのユダヤ人(白人、アフリカ系、中東系色々いる)のように、タタール語がわかる人たちがタタール人となっているので、タタール人=こういう顔だちみたいなものは存在しない。

一つ言えるのは、本来はゴビ砂漠、モンゴル方面からやってきた民族などが色んな場所に散らばってミックスして今やもう訳が分からなくなっているけれどもタタール語を話す人たちを指す。

顔の形はスラブ人よりも、東アジア人に近い人も多いという事からも分かるように、タタール語は、テュルク諸語で、中央アジアのカザフ語、キルギス語などと同じだ。

ロシア語はスラブ語派(インド・ヨーロッパ語族)

「欧州なのに「インド・ヨーロッパ語族」には属さない異端の「ウラル語族」と日本語の関係」

つまりロシアの少数民族言語で一番使われている言語がタタール語である。ということを知るだけで、かつてモスクワ周辺が、モンゴル人に侵略されて、モスクワがモンゴル人に服従していた過去の黒歴史を覚えることができる。

②ポーランド語

ドイツにおいてドイツ人以外の最大民族はトルコ人(270万人)である。けれどもこの地図ではドイツの部分がポーランド語になっている。

その真意は分からないけれども、ドイツにポーランド人が200万人も住んでいるということをここで気づかされた人も多いかもしれない。

同様に、ポーランドでもドイツ語が一番使用されている「少数言語」になっている。

そのポーランドに住むドイツ人は、戦後、「ドイツ人の追放」によりほとんどがドイツに帰還したが一部、ポーランドに残り生活した者たちを指す。

一部の日本人が戦後、朝鮮半島に残った感覚に近い。とはいってもポーランドのドイツ人人口は、13万人程度。

ドイツとは違いポーランドに移民は多くないので。この程度の数字でもポーランドにおける最大のマイノリティーとなる。

③サーミ語

まずサーミ語(ウラル語族)は以前私も記事化したことがある。正直、北欧が福祉国家、税金高いとかの以前に、この土地にはサーミ人がいるということをまず知っておくべきだ。

「裏の北欧人「サーミ人」や日本の「アイヌ民族」は、白人と東アジア人のハーフ?が話題になっていた件」

というのもサーミ人なしでは北欧の歴史は語れないからだ。さて、詳細は割愛するにしても、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド。

ここから学べるのはノルウェーはノルウェー海~バレンツ海まで北部の海をすべて持っている事。

さて、この3つの国の北部に跨ったラップランドというエリアにサーミ人が今も住んでいる。

ここは非常に寒いエリアであり、サーミ人の顔立ちは日本人に近い部分があり、つまりイヌイットなどと近い関係にあるとみることができるかもしれない。

それはグリーンランドと近いという地理的な意味でも通ずるところがある。

「なぜ、グリーンランドの【イヌイット】は日本人に似ているのか?」

つまり分かり易く言えば北欧は南部側がいわゆるヨーロッパ人であり、北部側(寒いエリア)が日本人と近いモンゴロイド系の人たちが住んでいるエリアなのである。

そんなサーミ人が使用するサーミ語はやはりインド・ヨーロッパ語族には属していなく、ウラル語族なのだ。

このウラル語族の範囲が分かってくると、よりアジア→ヨーロッパにかけての歴史が面白くなるのでお勧め。

以下、上にリンクしたものだけどもう一度。

「欧州なのに「インド・ヨーロッパ語族」には属さない異端の「ウラル語族」と日本語の関係」

④カタルーニャ語

⑤ウェールズ語

まずイギリスの名称について、

・UK(United Kingdom=4つの国からなる国家を表している)

・Britain(島のことを表している)

・England(Britain島にある1つの国)

についてよく分かっていない人が多すぎる。イギリスと言えば通常イングランドを指す。イングランドとはブリテン島の南東部にある1つの国(country)であり、現在の英国はこれら4つのcountryを統合した形で国家を成している。

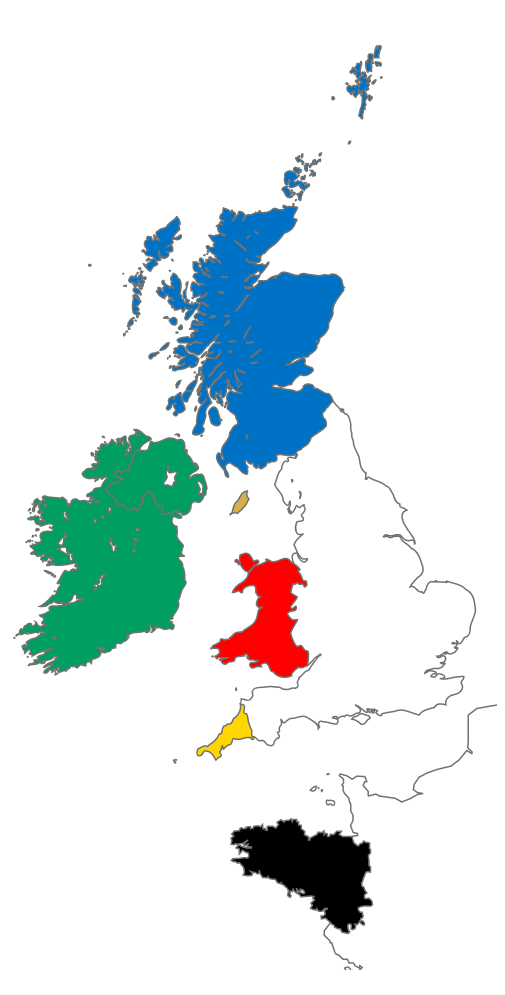

さてその4つのうちの一つがウェールズであり、日本では注目されにくい場所。ウェールズ語というのは、英語や、ドイツ語、スコットランド語(これらすべてゲルマン語派)と違い、ケルト語派である。

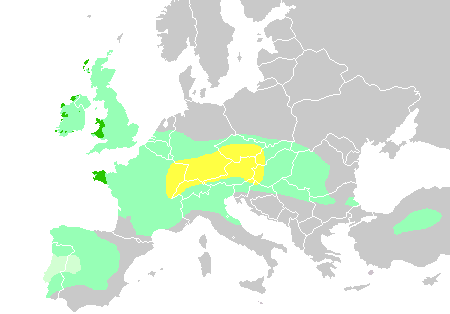

ケルト語派の言語は上の地図(緑色)からも分かるように、ウェールズ語、アイルランド語、スコットランド・ゲール語などである。

上の地図では黄色い場所がケルト人が派生した場所とされているが、最新の研究では、ケルト人は近東(シリアやトルコあたり)から来たともいわれているようだ。

Where Did the Celts Come from?

話はケルト語派に戻して、この英国+アイルランド+フランス北部の地図を見ると分かるのだけど、色がついている部分(白ではない部分)は全てケルト語派で、ブリテン島にドイツ方面からアングロサクソンがやってきて、ケルト語派を話す人たちが西側に追いやられてたという見方もできるわけだ。

※日本列島に渡来人がやってきて縄文人が南と北に追いやられた感じと似ている。

そのため、縄文人とオホーツク人のハーフと言われているアイヌは、ウェールズに行ってケルト人の少数民族らしき人たちと会っているドキュメンタリーを見たこともある。

・アイルランド(緑)

・スコットランド(青)

・ウェールズ(赤)

・コーンウォール(黄色)

・ブルターニュ(黒)

この中でフランス北部(黒)にあるブルターニュではブルトン語が生き残っており、イギリスなん西部の黄色い部分コーンウォールではコンウォール語が残っている。

どれもケルト語派だ。

最後に

こうやってその国における少数派の言語の中でも一番人口が多い言語を調べてみると、ヨーロッパでどのように民族移動していたのか分かり易くなり、想像するのも楽しくなる。

ちなみに言語系統がケルト語だからといって、彼らがケルト人の末裔とは限らない。というのも長い歴史の中で全く違う民族がケルト語系の言葉を取り込んでいって同化していった可能性もあるので。